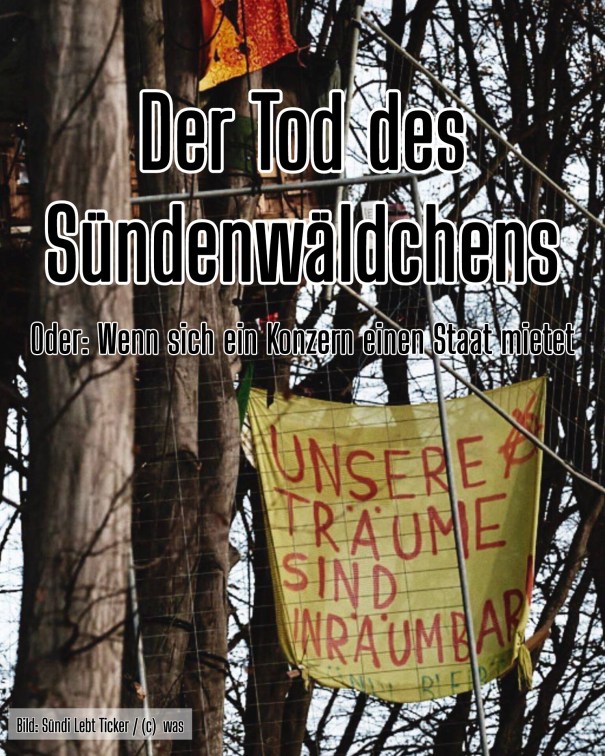

Sündenwald und Hambacher Loch – Auf wessen Seite stehen wir?

Oder: Was geschieht, wenn ein Konzern sich einen Staat mietet

Vorbemerkung: Dieser Text ist ein Augenzeugenbericht und politischer Kommentar aus primär aktivistischer Perspektive. Er basiert auf Beobachtungen vor Ort, Ticker-Meldungen, Presseauskünften und eigenen Recherchen. Er erhebt keinen Anspruch auf vollkommene Neutralität, sondern versteht sich als engagierte Analyse eines politischen Konflikts.

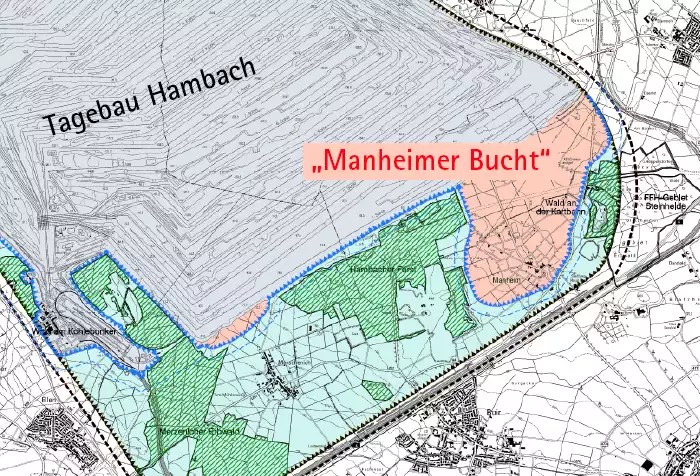

Manheim-Alt, 18. November 2025 — Um fünf Uhr morgens, die Welt schwebt noch zwischen Nacht und Tag, beginnt eine Operation, die den letzten Rest des besetzten Manheimer Sündenwäldchens vollständig auslöschen wird. Es steht noch ein Hektar von ursprünglich sechs – den Großteil hatte RWE bereits im Winter gerodet. Nur der besetzte Teil blieb unerobert. Bis jetzt.

Das Aufgebot ist gewaltig: Dutzende Polizeiwagen, Radlader, Bulldozer, weit über 50 private Sicherheitskräfte der berüchtigten Werkschutz-Firma Mund. Ein aberwitziges Aufgebot für einen Hektar Wald und drei Handvoll Aktivisti. Warum der Aufwand?

Die Antwort liegt nicht im Wald, sondern in dem, was er symbolisiert: Widerstand gegen ein System, das Profite über Leben stellt. Und den will RWE brechen, mit Rückenwind der schwarz-grünen Landesregierung.

Erst räumen, dann durchsagen

Der Sicherheitsdienst trifft als erster ein, positioniert sich rund um das Waldstück und die Mahnwache an der Esperantostraße. Dann fährt die Polizeikolonne mit 40 bis 50 Einsatzwagen auf. Dabei sind die Polizei Rhein-Erft-Kreis, Bereitschaftspolizei-Hundertschaften und Höhenspezialisten, die eigens aus Bayern angereist sind. Der Bundestagsabgeordnete Fabian Fahl und die RVR-Abgeordnete Manu Cengiz Bechert von der Linken sind als parlamentarische Beobachtung schon früh vor Ort – eine der wenigen unabhängigen Perspektiven an diesem Tag. Auch Abgeordnete der Grünen aus dem NRW-Landtag treffen später ein, darunter Antje Grothus; sie bleiben allerdings nicht lange.

Um 7:22 Uhr gellen erste Schreie aus dem Wald. Um 8 Uhr erfolgt die Räumung der ersten Struktur „Narrenturm“. Eine Person wird kopfüber in die Schaufel eines Baggers gepackt und abtransportiert. Erst danach erfolgt die formale Durchsage, das Gelände zu verlassen.

Die Inszenierung der Gefahr

Wenig später behauptet die Polizei, im Sündenwäldchen befänden sich „mögliche Sprengvorrichtungen“; zur eigenen Sicherheit solle man den Wald umgehend verlassen. Ein Bombenräumkommando betritt das Gelände. Gleichzeitig – und hier wird die Situation grotesk – sind Arbeiter im Auftrag von RWE mit Kettensägen zu Gange. Für sie scheint die Warnung nicht zu gelten.

Die vermeintliche Gefahr hält aber sehr wohl jene in Schach, die beobachten könnten: Journalist:innen dürfen sich nur auf einem weit entfernten Areal aufhalten; von dort ist das Geschehen kaum einsehbar. Viele reisen bis zum Mittag frustriert ab. Parlamentarische Beobachter:innen dürfen ab 9:50 Uhr näher heran – aber nicht hinein. Die vermeintlichen Sprengvorrichtungen erweisen sich als „Attrappen“ – vermutlich harmlose Gebrauchsgegenstände aus dem Alltag der Waldbesetzung. Diese Art der Gefahreninszenierung wurde bereits bei der Räumung des benachbarten Hambacher Waldes als Taktik eingesetzt. Presse und Parlamentarier:innen äußern wiederholt den Wunsch, gemeinsam mit der Polizei in den Wald zu gehen. Das Anliegen wird auch nach der Entwarnung mit wechselnden Begründungen immer weiter in die Zukunft geschoben – und nie umgesetzt.

Es entsteht der Eindruck: Was im Wald geschieht, soll verborgen bleiben – wie die Polizei vorgeht, wie sie mit den Aktivisti umgeht, ob und welche Gewalt angewendet wird. RWE lässt sich ungern auf die Finger schauen – und scheint mit diesem Anliegen beim Innenministerium offene Türen einzurennen. Wegen seiner berüchtigten Verbindungen in die Landesverwaltung und -Politik hat sich der Konzern den Spitznamen NRWE eingehandelt.

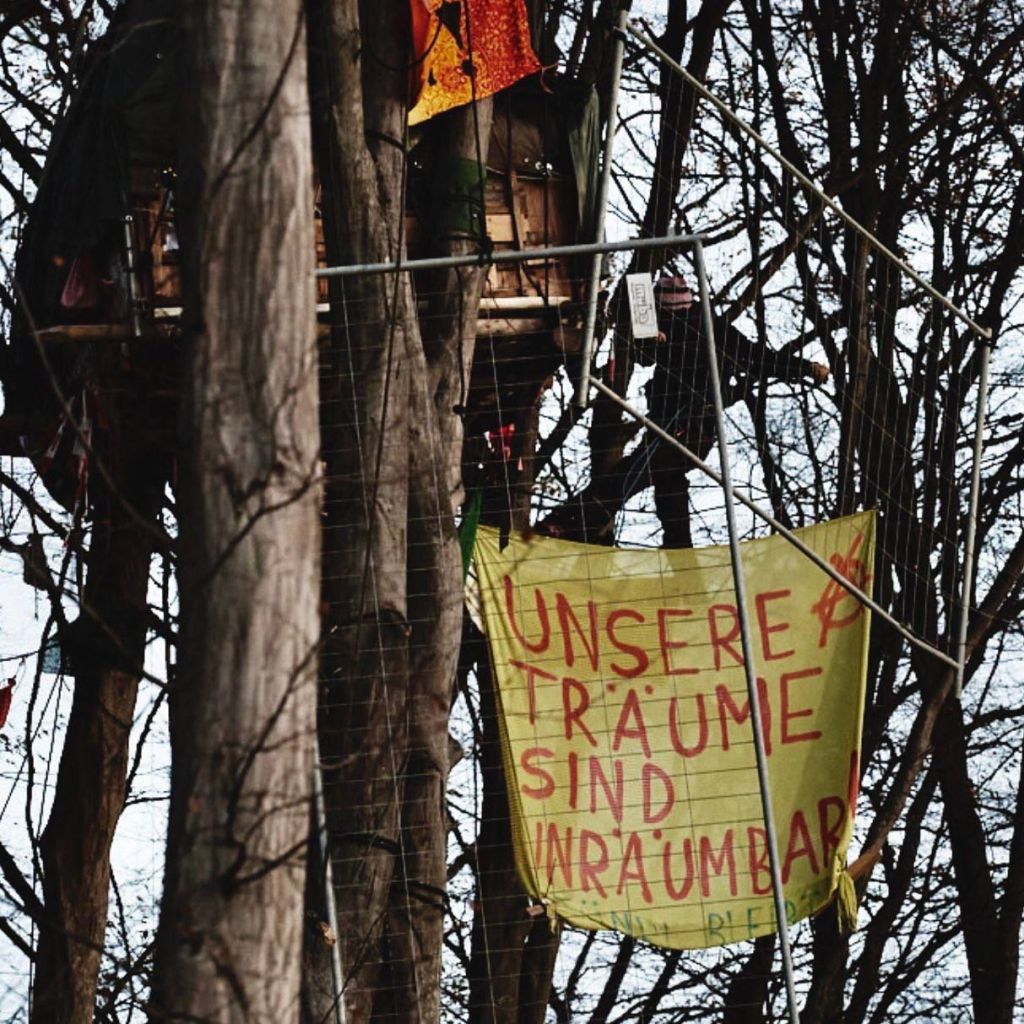

Widerstand in den Kronen

Die Aktivisti kämpfen. Am „Tower“ hält eine selbstgebaute Tür zunächst stand – „die Tür ist stärker als die Cops“, heißt es im Telegram-Ticker der Besetzung. Die Polizei muss ein Loch ins Dach sägen. Bei der „Kanzlei“ scheitern zwei Hebebühnen; sie sind nicht hoch genug. Es sind kleine Siege in einem verlorenen Kampf – aber sie zeigen, dass Widerstand auch dann noch möglich ist, wenn er aussichtslos erscheint.

16 Personen, etwa 20 Strukturen, so lautet die Einschätzung der Polizei. Bis zum frühen Nachmittag sind nur noch drei Baumhäuser besetzt, ein weiteres steht leer. Der Rest ist zerstört. Dutzende Bäume werden gerodet. Dann fällt „Glühwürmchen“ – „Rest in Power“, kommentiert die Besetzung den Verlust des Baumhauses im Ticker.

Noch vor Einbruch der Dämmerung sind alle Strukturen zerstört, die Aktivisti abgeführt. Bis in den späten Abend fällt RWE die letzten Bäume mit Harvester, Bagger und Kettensägen. Was über Monate gewachsen ist – an Strukturen, an Gemeinschaft, an symbolischem Widerstand –, ist binnen Stunden ausgelöscht. Der Wald, der Lebensraum für geschützte Arten wie die Bechsteinfledermaus und Haselmaus war, ist weg.

Simulierte Staatsgewalt und strukturelle Schieflagen

Mehrfach blockieren RWE-Sicherheitskräfte den gesamten Tag über widerrechtlich die Zufahrtswege zur zweiten angemeldeten Mahnwache an der BUND-Wiese. Ein Security-Mitarbeiter gibt sich als Polizist aus, um Autorität vorzugaukeln, wo keine ist; ein hinzugezogener echter Polizist nennt das Amtsanmaßung. Die Zufahrt wird nach Interventionen freigegeben – bleibt aber den ganzen Tag umkämpft.

Hier zeigt sich eine strukturelle Verschiebung: Private Sicherheitskräfte, bezahlt von einem steuersubventionierten Großkonzern, maßen sich staatsgleiche Autorität an. Die Polizei greift auf Zuruf punktuell ein – aber nur, weil die Maskerade zu offensichtlich wird. die Staatsgewalt und ser private Sicherheitsdienst eines Großkonzerns sitzen im selben Boot.

Immerhin agiert die Polizei an diesem Tag überwiegend professionell. Im Vergleich zur Räumung des Hambacher Waldes 2018 fällt die Gewalt geringer aus; manche Beamte tragen sogar persönliche Gegenstände der abgeführten Aktivisti aus dem Wald. An anderen Stellen wird ihr Hab und Gut „wie Müll“ aus einem Baumhaus heruntergeworfen, wie im Ticker zu lesen ist; bei der Räumung des Monopods wenden Polizisten Schmerzgriffe an. Es kommt, wie so oft, auf die einzelnen Beamt:innen an – auf ihren Handlungsspielraum; auf die Art, wie ihnen begegnet wird.

Auf einem Video ist dokumentiert, wie ein Security-Mitarbeiter eine abgeführte Person beschimpft: „Was hat’s dir gebracht, du Penner!?“ Solche Szenen zeigen, wo Verachtung zu finden ist – nicht zwingend bei der Polizei, aber im System, das sie hier durchsetzt.

Hier, am 18. November, ist die Polizei nicht angerückt, um das Gemeinwohl zu schützen – sie schützt die Interessen eines Konzerns. Das ist keine Frage des Verhaltens einzelner Beamter, sondern der strukturellen Rolle. Diese Kritik an der institutionellen Funktion muss sich jeder Mensch gefallen lassen, der sich in den Staatsdienst stellt.

Gesa: Schikane mit System

Die meisten Aktivisti werden bis zum Abend aus der Gesa (Gefangenensammelstelle) entlassen. Vier werden in verlängertes Gewahrsam genommen, ins Polizeirevier Köln-Kalk verlegt. Die Vorwürfe: Fingerkuppen verklebt, um die Identitätsfeststellung zu verhindern; versuchte gefährliche Körperverletzung; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Gericht ordnet daraufhin Gewahrsam für sieben Tage an.

Über den Ticker wird vom Geschick der Gefangenen berichtet: Mehr als 24 Stunden lang soll die Polizei ihnen veganes Essen verweigert haben; mindestens eine Person habe deshalb nichts gegessen. Fast 48 Stunden lang sollen die vier in kalten Zellen gesessen haben – in nasser, beschmutzter Kleidung vom Tag der Räumung. Die Polizei soll frische Kleidung und ausreichend Kälteschutz verweigert haben. Bücher seien nicht durchgelassen worden.

„Das ist Folter“, schreibt der Sündi-Account „Forest of Sins“ auf Instagram. „Die Polizei darf das nicht. Es gibt ein Recht auf Wärme.“ Die Polizeigewahrsamsordnung NRW schreibt eine Raumtemperatur von 20 Grad und Wolldecken nach Bedarf vor.

Im Ticker der Waldbesetzung heißt es: „NRWE greift sich 4 von uns, doch gemeint sind wir alle.“ Die Repression entlädt sich an einzelnen Personen, richtet sich aber gegen eine Bewegung. Die Botschaft: Widerstand wird bestraft. Egal, ob er sinnvoll, ethisch berechtigt ist oder nicht. Einige wird das einschüchtern. Andere werden sagen: Jetzt erst recht.

Für wen der Wald fiel

RWE will im Sündenwäldchen Sand und Kies für die Böschungen des geplanten Hambacher Sees gewinnen. Keine Braunkohle. Ab 2030 soll das Tagebauloch mit Wasser geflutet werden – als „Erholungsgebiet“ mit Yachthafen und künstlichen Inseln. Ein Freizeitpark auf den Trümmern eines Ökosystems; Luxus auf den Ruinen der Natur. Landraub, Naturzerstörung und Grundwasservergiftung für Konzerninteressen.

Die Genehmigung dafür erteilte das Bergamt unter Verantwortung von Wirtschaftsministerin Mona Neubaur – Bündnis 90/Die Grünen. Umweltminister Oliver Krischer, ebenfalls Grüne, verteidigte die Pläne und sprach von einem geplanten Waldkorridor als „Fortschritt für den Naturschutz“. Eine Aussage, die sich leicht entlarven lässt. Man mag es kaum glauben, aber ja: Das ist die Partei, die einst den Hambacher Wald zur Ikone ihres Widerstands machte – und nun in der Regierung die Rodung des Sündenwäldchens ermöglicht. Die Ironie ist bitter; die Heuchelei offensichtlich.

Fabian Fahl von der Linken bringt es auf den Punkt: „Seit Jahrzehnten werden hier im Revier über die Köpfe der Menschen hinweg und auf Kosten der Natur Konzerninteressen mit dem Ziel der Profitmaximierung auch mit Hilfe der Staatsgewalt durchgeboxt.“ Er spricht vom „perfiden Geschäftsmodell von RWE.“ Die Linke, sagt er, sei die einzige größere Partei gewesen, die sich gegen die Rodung stellte.

Das Sündenwäldchen war Lebensraum für die geschützte Bechsteinfledermaus und die Haselmaus; es sollte ein ökologischer Trittstein zwischen Hambacher Wald und Steinheide werden. „Angesichts der Klimakrise brauchen wir jeden Baum und jedes intakte Ökosystem“, sagt Fahl. In der Logik des Kapitals – und, wie sich zeigt, auch in der Logik grüner Realpolitik – zählen Bäume offenbar nur, wenn sie Profit abwerfen oder politisch opportun sind.

Die Heuchelei hat ein Datum

Während in Belém die UN-Klimakonferenz COP30 über Klimagerechtigkeit verhandelt, räumt in Deutschland die Polizei im Auftrag eines Energiekonzerns Klimaaktivist:inen aus dem Wald. Dieselben politischen Kräfte, die auf internationalen Bühnen von 1,5 Grad und Transformation reden, setzen zu Hause Polizei ein, um die Interessen fossiler Konzerne durchzusetzen.

Die Widersprüche sind nicht neu, aber selten waren sie so greifbar. Am 18. November 2025, während Regierungsvertreter in Baku über die Rettung des Planeten diskutierten, wurde in Manheim ein Wald endgültig vernichtet – nicht trotz der Klimakrise, sondern inmitten von ihr. Nicht heimlich, sondern unter Polizeischutz. Nicht gegen das Gesetz, sondern mit seiner Hilfe.

Trudi aus der Waldbesetzung sagt: „Hier werden Aktivist*innen geräumt und kriminalisiert, dabei sind die Konzernchefs und Politikerinnen, die mit ihnen gemeinsame Sache machen, die wahren Kriminellen.“ Das ist weniger Polemik als vielmehr eine Frage der Perspektive. Wer definiert, was kriminell ist? Jene, die Wälder schützen – oder jene, die sie zerstören?

Eine Frage bleibt

Über Funk riefen Unterstützer:innen den Aktivisti im Wald zu: „We love you! Stay strong! Ihr seid nicht allein!“ Von anderen Waldbesetzungen kamen Solidaritätsbekundungen: „Sündi lebt! Alle Wälder bleiben!“

Am Ende des Tages ist das Sündenwäldchen verschwunden. Ein Hektar Wald, ein Jahr Widerstand, Dutzende Bäume – alles weg. Vier Menschen sitzen in kalten Zellen in Köln. RWE hat Sand und Kies für die Böschungen seines künftigen Sees – der Konzern hat seine Interessen durchgesetzt. Die Frage ist, was wir daraus machen.

Was dieser Tag zeigt: Der Staat ist nicht neutral. Pressefreiheit wird beschränkt, wo Konzerninteressen dominieren. Grüne in der Regierung handeln anders als Grüne in der Opposition. Widerstand ist möglich, aber er hat seinen Preis – und den zahlen jene, die ihn leisten.

Das Sündenwäldchen gibt es nicht mehr. Die Frage, die es stellt, bleibt. Es ist keine abstrakte Frage. Sie lautet: Auf wessen Seite stehen wir? Und sie stellt sich nicht nur in Manheim. Sie stellt sich überall dort, wo Menschen entscheiden müssen, ob sie zusehen wollen oder handeln. Das beginnt im Privaten – und endet auf dem Weltklimagipfel.

Nachtrag

Die „Sündi 4″ wurden am 25.11. freigelassen. Die Mahnwache an der Esperantostraße bestand noch einige Tage nach der Räumung, auf Druck von RWE wurde eine Verlängerung verweigert und die MaWa wurde abgebaut. Die umgebende Obstwiese mitsamt Buschwerk wurde bald danach gerodet, das Gelände verwüstet. Die Mahnwache an der BUND-Wiese hatte noch einige Tage länger Bestand, ist nun aber ebenfalls abgebaut und seit dem 04.12. ruhend gemeldet. Es finden dort jedoch weiterhin Spagiergänge und andere Events an den Sonntagen statt – ein Besuch ist dringend zu empfehlen und hilft, den Widerstand aufrecht zu erhalten. Der Bagger tut nur wenige Meter von der kleinen Wiese mit dem großen gelben X sein zerstörerisches Werk.

Weitere Quellen

- Augenzeugenberichte vor Ort (18.11.2025)

- Sündi Bleibt Ticker (Telegram, 18.–20.11.2025; am 5.12.25 umbenannt in „Sündi Lebt Ticker)

- Polizei Rhein-Erft-Kreis, Pressestelle (19.11.2025)

- Forest of Sins (Instagram, 20.11.2025)

- Fabian Fahl, MdB (Die Linke): „Keine Wälder für Profite der Fossilkonzerne abholzen!“ (fabian-fahl.de, 17./18.11.2025)

- Sündi Bleibt Ticker: „Pressemitteilung zur Räumung im Sündi“ (18.11.2025)

- WDR: „Waldbesetzung, Hambach, Biotop – was ist da los im NRW-Kohlerevier?“ (WDR.de, 09.01.2025)